En mi juventud éramos muy malos estudiantes, pero muy buenos trabajadores. A la escuela no íbamos más que el día que llovía. Tampoco le dábamos demasiada importancia, lo primero era trabajar y muchas veces con prisa para poder marcharnos a las frutas por los valles, regueros y montañas, porque nos aliviaba el hambre que pasábamos.

Nos juntábamos varios niños. Íbamos a donde hubiera fruta: cerezas, manzanas, piescos, castañas, “ablanas”, lo que pudiéramos pillar para poder comer. Algunas veces hasta nos desplazábamos a zonas muy lejanas lloviendo o como fuera. Conocíamos donde se daban las primeras frutas de cada época. Caminábamos a velocidad, muchas veces con peligro porque subíamos a las copas de los árboles a coger las frutas y las cañas se rompían con nosotros colgados de ellas, desde alturas muy elevadas.

Aunque sufríamos algunos accidentes no cesábamos en nuestras marchas que en cada época del año era a diferentes lugares, según las frutas que hubiera en cada temporada. Algunas veces pillábamos fuertes mojaduras por lo mucho que llovía. Nuestras actuaciones eran parecidas a las de los monos, saltando de caña en caña sin reconocer el peligro. El hambre era más fuerte que nuestra prudencia, éramos duros y atrevidos, por eso desconocíamos el riesgo.

Tuve varias caídas, tres de éstas tan peligrosas que no sé cómo me salvé. Una de ellas fue muy cerca de casa. Subí a coger unas cerezas que estaban en el “picalín” del árbol, con una altura de unos diez metros. Yo, cansado de mirarlas y con tanta “fame”, decidí subir por ellas. Apenas las había probado, cuando siento que la caña sobre la que estaba encaramado se rompió. Me agarré a esta caña con todas mis fuerzas porque iba ser mi paracaídas. De no ser por ésta mi destino sería estrellarme contra el suelo o contra la pared de piedra, pero ésta caña al bajar no cabía y se enganchó entre otras ramas más fuertes y yo permanecí colgado hasta que paró y me pude sujetar a las ramas fuertes y luego bajar al suelo, a comer las cerezas que la caña rota había tirado al suelo. Cuando mis dos hermanos mayores, Daniel y Mino, llegaron y vieron lo sucedido pusieron las manos en la cabeza y después de la gran riña me dijeron que me había salvado de milagro. Y con las mismas se pusieron a comer conmigo las cerezas que tenía la caña que me salvó y que bien nos vinieron a los tres, pues gracias a unas cerezas por aquí, unas manzanas por otro lado, el hambre se iba resolviendo. De no ser por esta caña habría impactado contra las piedras del camino o de la pared seguro que me quedaría como una torta, sin remedio y no podría escribir esta historia de hace 70 años.

El medio en el que nos criamos era de por sí ya un poco suicida, no teníamos miedo a los peligros ni a las distancias a las que muchas veces nos exponíamos.

El invierno era para nosotros muy penoso, aquellos intensos fríos y sin calefacción, con poca leña para el fuego, grandes lluvias, nevadas y heladas, nos privaban de los frutos que en primavera y verano teníamos. En el otoño, solo había castañas y pocas, porque todo el mundo las recogía como una de las cosechas importantes. Eran un gran alimento para el pueblo en general, y muy apreciadas. Estas nos libraban del hambre un tiempo limitado aunque no se podía comer más que la ración de cada uno, había que controlar el gasto para que duraran más tiempo. En cambio en la época de las manzanas o piescos, procurábamos tener reservas, hacíamos “maureras” entre la hierba, en las tenadas de las cuadras. Algunas veces pasábamos junto una cuadra y olíamos sobretodo las manzanas que, al madurar, se huelen a gran distancia y por esa razón algunas nos las robaban. Los había que empleaban su olfato para descubrirlas y cuando menos lo pensabas, sólo te encontrabas el sitio vacío.

En la época de la recogida de la hierba el trabajo aumentaba en cantidad. En aquellos tiempos llovía mucho en toda nuestra región, lo mismo de invierno que de verano y, los pocos días de sol que venían, había que aprovecharlos al máximo. Además de segar a la carrera cuando veíamos caer las nubes por temor a que la hierba se mojara, después había que transportarla en el carro desde los prados de alta montaña, pero la mayoría de ellos carecían de camino, sólo había simples senderos por donde no se podía pasar ni con caballos, cuanto más con el carro. Esto nos obligaba a transportar los fardos de hierba a hombros de mayores y niños por lugares muy peligrosos, con pendientes muy elevadas. Algunas veces caíamos rodando con la carga monte abajo.

La hierba que se recogía del valle que nace junto al pozo Cerezal, para terminar en la misma cordillera del pico Sereal, con una altitud de 981 metros, era de una alta producción, algo muy importante en aquel tiempo, por la cantidad de hierba que se sacaba de aquella zona. Dado que todas estas praderas eran de muchos vecinos, se decidió que todos, en sextaferia, hicieran caminos para poder bajar la hierba en carros del país, tirado cada uno por una pareja de vacas y así la labor se hacía con más facilidad.

Esta hierba de alta montaña, además de muy abundante era muy apreciada por su buena calidad, por eso el camino era muy necesario pues esta hierba era muy importante para cebar nuestros ganados.

En todo nuestro valle había, doce carreteros, ocho de San Mamés y cuatro de La Bobia, mi pueblo. Todos bajábamos la hierba con grandes carradas, de estos parajes con mucha pendiente y peligrosa pero no había otro remedio. La hierba era de una necesidad vital, en aquellos tiempos de mucha escasez de todas las cosas de primera necesidad.

Aunque los carros eran fuertes no disponían de frenos y, para poder sujetarlos en aquellas enormes cuestas, había que frenarlos con una pieza de madera verde de dos cincuenta metros de larga, llamada “galga” de frenado. Atada con una fuerte soga atravesando el eje, “la exa”, de las ruedas para tensarla al máximo y apretar ésta para ayudar a la pareja de vacas a sostener la gran carga.

Este sistema de frenado se empleaba en las fuertes pendientes para quitarla después de bajarlas y volver a ponerlas con mucha frecuencia ya que había más tramos con pendiente que partes llanas. Otro problema era que al apretar mucho, se producía exceso de calor con tanto peso y por ese motivo algunas veces se incendiaban los carros, con otro problema añadido pues, en algunos lugares, no había agua para apagarlo. Todos sabemos que los antiguos producían el fuego frotando dos maderas secas y bastaba para lograrlo menos presión que la que se producía con el peso de los carros.

Mi madre enfermó del corazón, la cosa resultó ser muy grave. Los médicos decían que no había remedio para ella y, por si fuera poco, en lugar de una dolencia padecía cuatro complicaciones, una cardiopatía, una insuficiencia cardiaca, infarto de miocardio, y una angina de pecho, que le producían desvanecimientos espontáneos, en cualquier momento se caía al suelo, trabajando en las tierras o praderas. Yo, que casi siempre era el que la acompañaba por ser el mayor de los que quedábamos en casa, asustado le daba masajes al corazón para recuperarla, porque así me habían enseñado, temiendo que un día no se recuperara. Después de pasar el desvanecimiento mi madre seguía trabajando, sembrando patatas o cavando la tierra, o lo que estuviera haciendo. Era una mujer muy fuerte, su enfermedad se iba agravando pero ella no cesaba de trabajar. El especialista, Dr. Meneses, poco se equivocaba, era un gran profesional. Con cierta frecuencia a mi madre le atacaban aquellas afecciones que la mantenían en cama hasta uno, dos y a veces tres meses. Ella que contaba las estrellas y veía que se avecinaba su incapacidad para poder salir de casa, comenzó a enseñarme a comprar los comestibles. Me llevó a comercios y mercados, a todos los lugares a los que tendría que ir para poder abastecer la casa. Me daba explicaciones de todo lo necesario:

-Apréndete todas estas cosas, decía, porque cuando yo esté en cama, tú serás el que tenga que ir de compras. Ya sabes que tus hermanos mayores están trabajando y no pueden hacerlo.

Me presentaba a los mercaderes con los que más tarde tendría que tratar. En aquel tiempo cada uno tenía sus precios y los había muy estafadores. Había que entender de calidad y de precios, si no, estabas perdido y, por si estos temas fueran pocos, surgían otros no menos pequeños. No había carretera y los caminos estaban llenos de barro y de “chapúzales” de agua, casi intransitables.

El único calzado que teníamos eran alpargatas y madreñas y como el agua pasaba por encima, teníamos que atravesar los “chapúzales” con éstas en las manos, descalzos para no mojarlas. Algunas veces para poder rebasar estos lugares circulábamos por encima de las paredes que cierran las fincas y si te resbalabas te caías al fango. Otras veces saltábamos al prado para apartarnos del barro, pero cuando menos lo esperabas te encontrabas con el dueño, que lo prohibía y nos perseguía riñendo y con toda su razón, ya que el paso de la gente por las praderas lo estropea todo.

Además de este problema de caminos tan malos se añadía el tener que transportar los comestibles a hombros, desde Sotrondio hasta mi pueblo, La Bobia, cinco kilómetros montaña arriba con una carga superior al peso de un niño de ocho años, que eran los que yo tenía.

Todo esto lloviendo, nevando o con mucho calor, que con una buena carga también resulta molesto. Todos los días de la semana tenía que desplazarme cinco kilómetros para bajar a recoger el pan en el economato de Sotrondio y después otros tantos para regresar . Y como éste lo transportaban desde la Panadería la Palma, en el Entrego, en un carro tirado por dos mulas, cuando era invierno y caían esas grandes nevadas, pasábamos el día entero esperando que llegara el carro de la Palma. Con hambre y con frío, para luego regresar, algunas veces oscurecía e iba temblando de miedo por los lobos que circulaban hambrientos por los montes cercanos.

Mi abuela me contó que en los montes de Reinosa los lobos se comieron a una pareja de la Guardia Civil. Atravesaban un puerto de alta montaña, y se encontraron con una manada hambrienta. Primero les dieron fuego y lucharon a tiro limpio, hasta que terminaron las municiones y después a bayoneta calada hasta que no pudieron más. Pero rendidos y agotados fueron devorados por las bestias. Esta noticia circulaba entre la gente y otras más provocadas por los lobos que cada poco se comían algún animal o atacaban a las personas. El miedo que les teníamos daba pavor. Hay que ver lo dañinos y atrevidos que son estos animales pues todavía en estos tiempos siguen haciendo de las suyas, atacando y devorando a los animales.

Estas peripecias y muchas más me las tuve que tragar desde los 7 hasta los 10 años, cuando comencé a trabajar de arriero con un burro y un caballo, transportando carbón de los chamizos, desde las montañas de mi zona hasta Sienrra. Mi oficio de comprador y de transportista de comestibles a hombros lo heredó mi hermana Laudina, pero ésta iba a tener más suerte que yo porque la acompañaba nuestro hermano Constante, ella de nueve años y él de ocho, pero bravos los dos también.

El trabajo de transportar los comestibles al hombro se había convertido en permanente porque cuando nuestra madre estaba enferma no podía y cuando mejoraba, la esclavitud de todo lo que tenía que hacer no le permitía otra cosa que atender los trabajos de la casa, del ganado y del campo, además de los otros niños pequeños. En aquellos tiempos lo primero era hacer los trabajos del campo. El resto de la casa era secundario. A la escuela no se le daba importancia. Se decía ¿por qué perder tiempo en la escuela si vamos a ser mineros? y nuestras hermanas tampoco la precisarán porque se casarán y se dedicarán a las labores de la casa y del campo. Era la mentalidad de aquellos tiempos.

Los catorce nos criamos juntos.

A pesar de lo duro de aquella época y de ser catorce hermanos nos criamos fuertes y sanos como robles; cuando íbamos juntos a trabajar a las tierras o las praderas era la atención del resto de los vecinos. "Aquel rebaño de gente no hay quién les meta mano terminan con la hierba de un prado a la velocidad del rayo”, decían algunos de los vecinos que trabajaban en las fincas cercanas.

Recuerdo con cierta nostalgia aquellos tiempos por las montañas de nuestro valle. Trabajábamos unidos con mucha gracia y afición. No sé si porque veíamos la necesidad en la casa, o porque llevábamos en la sangre ese privilegio de haber salido todos tan trabajadores como lo eran nuestros padres y abuelos.

El tiempo corría sin detenerse, la gente evolucionaba. Se formaban nuevas familias, comenzaron a casarse primero nuestras hermanas mayores y más tarde los hermanos. Ya habían empezado a trabajar los hermanos mayores en la mina, como mi padre, y quedábamos en casa, nuestra madre y ocho hermanos, los pequeños de la familia, de los cuales el mayor era yo.

En aquel tiempo no había más industria que la mina y, dado que el sueldo que se ganaba era poco para mantener el gasto de la casa, había que producir y trabajar en el campo y en la cría de ganado. Un trabajo que nunca se terminaba, no había descanso ni en los domingos.

Además el trabajo de la mina era muy penoso, picando carbón a regadera, una “pica” delgada punteada por las dos partes, más ligera que el pico normal, pero era un trabajo cansado y peligroso ya que el carbón está como una roca de duro y al picarlo salen hasta chispas. Estas chispas son muy peligrosas para los ojos pero también lo son porque pueden producir una explosión de “grisú”. Aparte, tenían el peligro del candil que les alumbraba, una lámpara muy rústica y sin medidas de seguridad que evitasen que se inflamara el grisú. Estas lámparas tardaron varios años en ser perfeccionadas para que detectaran el grisú sin peligro, sabiendo manejarlas, claro.

Este mortal gas, cuando está presente aunque sea en una cantidad pequeña, se inflama con un simple chispazo y la explosión puede ser tan enorme que puede hundir las galerías de la mina. Estos accidentes ocurrían con frecuencia y en algunas minas murieron quemados y sepultados cientos de hombres, el relevo entero. Tan peligroso es que, en el momento de una explosión, puede explotar hasta tres veces seguidas. Después de una de éstas allí no queda vida ninguna, sólo maleza, gases y desolación.

No había medios para defenderse de este gas, no había energía eléctrica, ni forma de ventilar las minas más que con ramas de árbol o la chaqueta del minero. Así que las explosiones surgían cuando menos lo esperaban. En aquellos tiempos las minas sólo eran de montaña, no había pozos porque tampoco había energía eléctrica ni maquinas de extracción.

A mi abuelo le sorprendió una de estas explosiones. Por fortuna sólo sufrió ligeras quemaduras en las manos y en parte de la cara. Fue una pequeña cantidad de grisú. A pesar de ventilar con su chaqueta y unas ramas largo tiempo, cuando se puso a picar en un coladero al poco tiempo salió el grisú de la capa.de carbón. Aunque algunas veces lo sientes, porque emite un ruido como el de las culebras, otras veces no te enteras hasta que explota y mata lo que haya allí. El “coladero” es como una pequeña chimenea, en medio de una rampa, un “fondo de saco”. La única forma de eliminar el grisú es con ventilación permanente mediante un potente difusor y con tubería desde la parte ventilada de la mina hasta el mismo testero del fondo de saco.

Mi abuelo no padeció silicosis pero sufrió un accidente con el hachu en su rodilla derecha y le quedó sin el juego de ésta y cojo para siempre. Trabajaba en las minas del Meruxalín, situado al norte del pico Palacio, dando vista al Concejo de Laviana. Tenía que subir desde La Bobia a estas montañas y bajar desde la Campa La Taza hasta el Meruxalin, con una pendiente que, al mínimo despiste, te marchas a rodar y te matas sin remedio, eso estando seco, si hay nieve el peligro se multiplica.

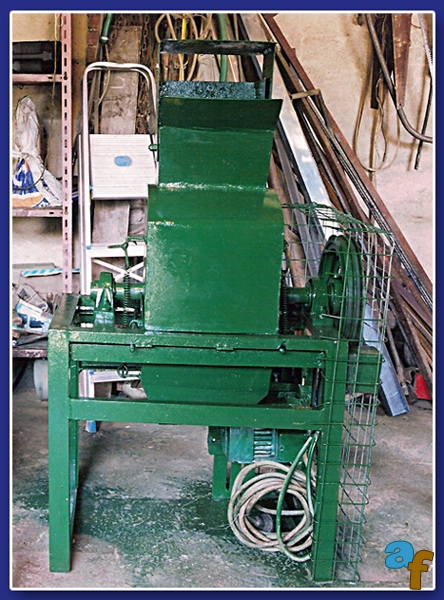

Situación de la mina del Meruxalín, al otro lado de la montaña

Esta cordillera nace en el Pontón Sotrondio a 206 m. de altitud

Esta cadena de montañas, pasa por el pico Violiu, pico La Colla, atraviesa por la Muezca de La Bobia (600 m.) hasta la campa Les Formigues, campa Xumperia, Xierru Laurfal, pico Llavayu (850 m.) y va a enlazar con el cordal que va hasta el pico Tres Concejos (1250 m.) y La Collaona (850 m.), cerca Cabañaquinta. En esta cadena de montañas hay una bonita ruta para caminar que muchas veces la atravesamos por afición a la montaña. Nace en La Corcia, en el concejo de Laviana, y sube por La Juecora, picu Rosellón (750 m.) la campa de éste (710 m.), Picu Secadielles o campa Los Árboles (800 m.), La Peña El Cuervu (999.m), pico La Sereal (981 m.) y su campa, El Tretu. Desde ésta se puede tomar una pista que llega hasta el alto de La Colladiella de Santa Bárbara (848 m.), donde está el Monumento al Mineru, dominando el valle de Turon.

Esta cordillera desde La Bobia hasta el Meruxalín, es la que todos los días tenía que atravesar mi abuelo de noche, hora y media para ir y otro tanto para regresar. En el invierno, con fuertes nevadas, tormentas, lluvias y heladas y en el verano, con mucho calor. La mina donde trabajaba estaba situada al otro lado de la montaña que se ve en la imagen. Le llevaba mucho tiempo recorrer esa pendiente tan pronunciada, como sería esta parte del monte que hasta las ovejas se despeñaban.

Tenía que entrar al trabajo a las seis de la mañana, así que se levantaba a las cuatro y, como no había reloj, era el canto del gallo el que lo despertaba. El gallo normalmente canta alrededor de las cuatro de la madrugada pero si es temporero, al cambio del tiempo cantan a las doce de la noche y como no sabía si era la hora o no, se levantaba y cuando llegaba a la mina aún no había nadie, atizaba el fuego en la chabola y a esperar que llegara la hora y el resto de los mineros.

Además del pesado camino y del duro trabajo en la mina, debería pelear con el maldito “grisú”, por lo peligroso que es.

Comentarios